La prochaine directive européenne de performance énergétique des bâtiments (EPD2), qui devrait être définitivement adoptée le 6 mai prévoit la généralisation des bâtiments « Nearly zero energy » à l'horizon 2020, avec une anticipation pour les bâtiments publics en 2018. Elle les définit comme suit : « La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité ».

L'article 4 du Grenelle 1, voté en août 2009, propose lui aussi un objectif similaire, en fixant l'objectif suivant : «Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois énergie.»

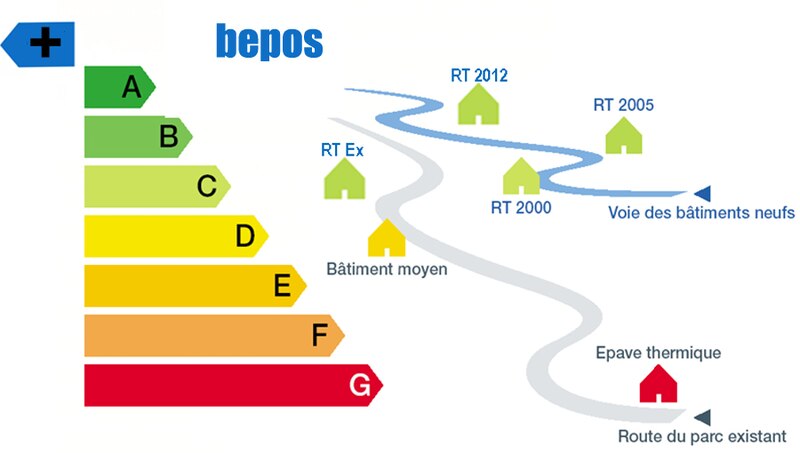

A travers ces deux objectifs, européen et français, se dessinent des questionnements autour de l'établissement d'une définition du « bâtiment à énergie positive », notamment sur la localisation de la production d'énergie renouvelable et le niveau d'exigence requis. Alors qu'au niveau européen, on parle de « production d'énergie sur place ou à proximité », laissant penser que l'énergie d'une chaufferie bois alimentant un réseau de chaleur local pourrait être comptabilisée dans le bilan énergétique du bâtiment, l'objectif du Grenelle semble ne vouloir prendre en compte que la « quantité d'énergie renouvelable produite dans la construction».

L'autre différence majeure se situe autour de l'établissement du niveau d'exigence. Là où la directive européenne semble exiger des bâtiments passifs qui tendraient à ne consommer que de l'énergie renouvelable, la loi française ambitionne que les bâtiments soient non plus importateurs d'énergie, mais exportateurs.

La quête d' « énergie positive » révèle l'importance de l' « énergie grise »

Ces discussions sont au cœur du Prebat, programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment, qui vise à établir une définition. Plus qu'une définition, les différents acteurs du Prebat, de l'Ademe, du CSTB et du Puca, tentent d'établir un référentiel qui devrait être baptisé « Bepos » (pour Bâtiment à énergie positive). En plus de la consommation totale et de la production locale d'énergie, il devrait prendre en compte l'énergie grise se cachant derrière la construction et la déconstruction du bâtiment, ainsi que l'énergie nécessaire aux transports des occupants durant l'exploitation. Une énergie grise et une énergie nécessaire aux transports des utilisateurs qui peuvent faire paraître la réduction des consommations du bâtiment comme un combat d'arrière-garde. Le cabinet Enertech qui a en charge, avec le cabinet d'architecture Thierry Roche, la conception du futur pôle scientifique et technique de Champs-sur-Marne « Descartes + », annoncé comme « bâtiment à énergie positive », précise que les études réalisées révèlent que l'énergie grise du bâtiment envisagé s'élève à 1735kWh d'énergie primaire par m² de surface habitable contre une consommation annuelle totale d'énergie de 34kWh d'énergie primaire par m². Autrement dit, l'énergie grise du bâtiment représente plus de 50 ans de fonctionnement.

Enertech a aussi comparé la consommation estimée d'un autre immeuble tertiaire annoncé comme un bâtiment à énergie positive, « Bonne énergie » à Grenoble, aux besoins en transport de ses occupants. La consommation annuelle pour faire chaque jour 20 km aller-retour en voiture apparaît 24 fois plus importante que la consommation énergétique de tous les postes de l'immeuble de bureaux.

La grande sobriété énergétique de ces bâtiments, en rabaissant fortement le référentiel des consommations, fait apparaître l'importance de l'énergie grise et du transport des occupants dans la vie d'un bâtiment. Ce constat laisse penser qu'il faudrait définir un « bâtiment à énergie positive » comme un bâtiment dont la production locale d'énergie renouvelable est au moins égale à la somme des consommations de tous les postes, de l'énergie nécessaire aux transports et de l'énergie grise.

L'utilisation, aussi importante que la conception

En attendant, jouant de l'absence de définition officielle, les maîtres d'ouvrage comparent, par exemple, la consommation totale en énergie finale, et non primaire, à la production locale d'énergie renouvelable et annoncent des « bâtiments zéro énergie » ou « bâtiments à énergie positive ». Toujours, les maîtres d'œuvre estampillent leurs projets du tampon "énergie positive" en se basant sur des simulations et non sur des mesures de consommations réelles. A ce jour, en France, seule la tour Elithis, annoncée comme bâtiment à énergie positive, a déjà été exploitée pendant 4 saisons et offre donc un retour d'expérience. Les mesures de consommation effectuées permettent de constater le décalage entre théorie et pratique et montre la difficulté d'atteindre un bilan énergétique positif en phase d'exploitation.

A ce jour, d'autres bâtiments tertiaires susceptibles d'être à énergie positive, tel « Bonne énergie » à Grenoble, viennent juste d'être livrés. D'ici un an, ils montreront s'ils sont capables d'assurer réellement les estimations des simulations. Une chose est déjà sûre, tous les bureaux d'étude impliqués dans ces projets insistent sur le fait que pour réaliser un « bâtiment à énergie positive » l'utilisation du bâtiment est aussi importante que la conception. Autrement dit, pour reprendre un terme de plus en plus employé, il faudra, pour respecter les futures réglementations, demander aux occupants d'être des « consomm'acteurs ».