L’école nationale supérieure d’architecture de Nancy est à l’origine d’une étude sur l’adoption du BIM dans les agences d’architecture.

Ce travail a été mené par Elodie Hochscheid, enseignante à l’école nancéienne et doctorante dans l’un de ses laboratoires, le MAP-CRAI (1), dans le cadre de sa thèse dirigée par Gilles Halin. Son questionnaire support a été diffusé par le CNOA (Conseil national de l’Ordre des architectes) ce qui a permis de recueillir 894 réponses, au long de l’année dernière.

Ses résultats détaillés feront l’objet dans les prochaines semaines de plusieurs publications scientifiques, mais ses conclusions principales sont connues. Et elles bousculent quelques idées reçues.

« Les études comme celle-ci qui croisent le niveau d’adoption du BIM avec les caractéristiques internes des agences demeurent assez rares. L’enquête part des quatre niveaux de maturité communément définis, de 0 (aucun outil BIM) à 3, et elle crée une grille de distinction entre eux qui se veut méthodique et non fondée sur l’auto-déclaration des répondants », souligne Elodie Hochscheid.

Cette évaluation se fonde sur l’observation de l’application, ou non, dans les agences de huit pratiques : quatre correspondant au niveau 1 (plans et coupes, métrés, informations non géométriques…) et quatre de niveau 2 (transmission aux bureaux d’études des maquettes numériques, exploitation, échange de fichiers, plate-forme collaborative BIM).

« Dans notre lecture, une agence est au niveau 1 si elle utilise un outil BIM et a généralisé au moins une pratique de niveau 1. Dans la synthèse de l’étude déjà accessible, nous la qualifions comme étant en « modélisation BIM » : elle utilise un logiciel de modélisation sans réaliser d’échange BIM avec ses partenaires. L’agence qui atteint le niveau 2 est celle qui remplit nos critères du niveau 1 et adopte au moins une pratique de niveau 2, nous la considérons alors comme étant au stade de « BIM avancé », explique l’enseignante-doctorante.

Près de six sur dix pas en BIM

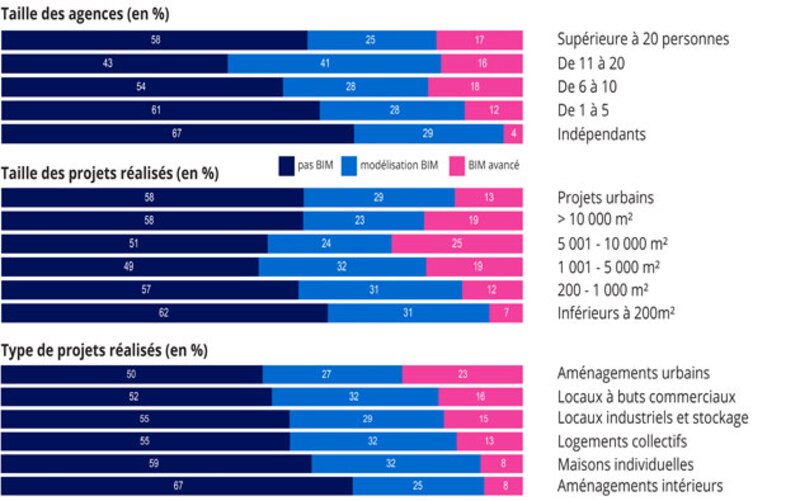

Dans le panel de répondants, qui a été considéré comme représentatif du paysage des agences d’architecture en France, de leurs effectifs et leurs localisations, une proportion importante de 58 % est identifiée comme ne travaillant pas du tout en BIM, soit le niveau 0.

L’étude révèle, de plus, une situation assez homogène en fonction de la taille des agences, notamment sur l’utilisation de la modélisation BIM (niveau 1), contrairement à ce qui pourrait être imaginé.

Les moins avancées sont globalement aussi nombreuses chez les grandes agences de plus de 20 personnes (58 % des répondants de cette catégorie se situent au niveau 0) que chez les petites de moins de 5 collaborateurs (61 %) et les indépendants (67 %), les « meilleurs élèves » se recrutant dans le segment 11 à 20 salariés (43 %).

Les « petits » tiennent tout autant la dragée haute aux « grands » pour l’atteinte du stade modélisation BIM avancé (niveau 2) : la différence de niveau d’adoption entre les agences de 1 à 5 personnes et celles de plus de 20 est très faible.

« La proactivité des collaborateurs et la position du dirigeant de l’agence vis-à-vis du BIM semblent assez déterminantes dans le choix ou non de l’adopter », estime l’auteure de l’étude.

De même, l’hypothèse d’une proportionnalité entre la taille ou la nature du projet (maison individuelle, logements collectifs, industrie-logistique, commerces…) et l’intensité d’application du BIM se vérifie, mais de façon ni flagrante, ni systématique. Les résultats restent relativement homogènes.

Grille de lecture , de haut en bas

Taille des agences : 58 % des agences de plus de 20 personnes ne travaillent pas en BIM, etc.

Taille des projets : 58 % des agences réalisant régulièrement ou uniquement des projets urbains (ou : 58 % des agences réalisant régulièrement ou uniquement des projets de plus de 10 000 m2) ne sont pas en BIM, etc.

Types de projets : 50 % des agences concevant régulièrement ou uniquement des aménagements urbains ne sont pas en BIM, etc.

Latence entre formation et mise en place

Les agences ont également été interrogées sur leurs stratégies de mise en place du BIM : formation, désignation d’un responsable pour la transition numérique, communication interne, calendrier de transition, recours à un projet-pilote, calcul d’indicateurs de performance, outils de gestion du changement, redéfinition des rôles dans l’agence.

« Nous avons déterminé ces thèmes sur les bases d’un état de l’art, d’entretiens préalables auprès de 15 agences et d’une immersion de plusieurs jours dans quatre d’entre elles », précise Elodie Hochscheid.

Les voies privilégiées sont la formation (58 % pour les agences classées en « BIM basique » et 66 % pour celles avancées) et le projet-pilote servant de test (46 % et 43 %).

Pour mettre en place le BIM ou passer à un stade plus avancé, les agences privilégient la formation et la désignation d’un projet-pilote.

L’étude soulève un point de préoccupation : le délai entre la formation et la première utilisation du BIM. « Plusieurs semaines voire plusieurs mois s’écoulent entre les deux, et moins de 10 % des agences mettent en place un calendrier de transition, ce qui crée des risques de pertes en ligne », commente Elodie Hochscheid. « Cela relève peut-être la pertinence de privilégier des formations plus étalées dans le temps, beaucoup d’agences concentrant l’apprentissage sur une semaine environ », ajoute-t-elle.

Un dernier chapitre est consacré à la perception du BIM. Celui-ci est vu par les architectes comme un facteur d’amélioration des performances à 79 %, mais aussi comme un élément qui « bride la liberté de conception » à 57 %... et à 93 % comme trop coûteux en terme de prix des outils et de la formation.

La majorité des réponses ayant été enregistrées dès le printemps 2019, un questionnaire un an après donnerait-il des résultats différents ? Seulement en partie, selon l’auteure : « Les agences se mettent au BIM progressivement et elles sont nombreuses à s’y intéresser, mais la proportion de celles qui refusent sa mise en œuvre semble solide », avance-t-elle.

(1) Laboratoire MAP : Modèles et simulations pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage ; Equipe CRAI : Centre de recherche en architecture et ingénierie.